PARTYでは、すべてのプロジェクトにおいて「クラフト」にこだわり続けてきました。「クラフト」自体がメッセージになり得ると考えているからです。しかし近年、生成AIの登場によって、誰もがより簡単にクリエイティブをつくることができる世界になりつつあります。

今回のPARTY INVITESでは、2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS:フィルムクラフト部門でブロンズを受賞したゴールドウイン:GREEN BATONのブランドムービー『MY WEAR』、そして、リクルート主催の「高校生Ring」のコンセプトムービー『小さな一歩』という2つの映像プロジェクトを掘り下げながら、PARTY クリエイティブプロデューサーの佐藤裕馬と、制作を担当いただいた株式会社T&Eのプロデューサー・大隈章由氏へのインタビューを通じて、AIが私たちの世界に浸透していく中で、クリエイティブにおける「クラフト」は何を表現し、伝えるものになっていくのか?というテーマについて考えていきます。

映像制作における「クラフト」とは何か?

— まず最初に、お二人にとっての「クラフト」の定義を教えてもらえますか?

佐藤裕馬 / Yuma Sato (PARTY Creative Producer):

映像制作の中での定義で言うと、企画、脚本、演出、キャスティング、音楽といった、映像に関するすべての要素において徹底的にこだわり抜く、ということだと思います。SNSでパッと目を引くためだけのギミックだったり、話題作りのために一要素にこだわる、というだけでは「クラフト」とは言えないと思っています。

近年は、広告の影響力が強かった時代のように潤沢な予算があるわけではありません。なので、「クラフト」に挑戦できる機会がそもそも少なくなっているというのが実情で、多くの制限がある中で、どうクオリティを上げられるか?という悩みから生まれる工夫が、結果として「クラフト」に繋がっていくのではないでしょうか。

大隈章由 / Akiyoshi Okuma (T&E inc. Producer):

制作の観点で言うと、素晴らしい「クラフト」はチーム・ビルディングから始まる、と強く信じています。

もちろん、日々進化する撮影技法や機材から生まれるものもあるというのは否定しませんが、個人的には「クラフト」は決して一人の力ではつくれないと思っていて、クライアント、クリエイティブディレクター、プロデューサー、現場のスタッフも関係なく、それぞれが立場や肩書を超えて、お互いにチームとしてリスペクトできる環境をつくれるか?が一番大切です。一つの企画を通じて全員が”共犯関係”を結ぶことができれば、チームの中に自然と妥協を許さない空気が生まれるからです。

— なるほど。近年、パンデミックや生成AIの影響が強まる中で、映像のクリエイティブプロセスにも大きな変化があったと思いますが、「クラフト」への影響はありましたか?

佐藤:

CG制作の現場では、主にコンセプトメイキングやビジュアル開発の段階で、生成AIが積極的に活用されるようになってきています。AIが生成した大量のビジュアルを土台にしながら、人間がアイデアを加えたり、余分なものを引き算しながら、最終的な形に持っていくようなイメージですね。

ですが、正直言うと、AIを活用することで大きなクオリティアップにつながっている感覚は今のところ無いです。AIはあくまで既存のプロセスを効率化するだけであって、今までに見たことのないものや「クラフト」を生み出すのは、やはり人間の手でしか出来ないんだな、ということが再確認できました。

人の心を動かすのは「ヒューマンエラー」かもしれない

—そんな中、株式会社ゴールドウインのサステナブル・レーベルであるGREEN BATONのブランドムービー「MY WEAR」を制作されました。この映像における「クラフト」について教えていただけますか?

佐藤:

サステナブル・レーベル「GREEN BATON」とは、THE NORTH FACEやHELLY HANSENなどのアウトドアブランドを手掛ける株式会社ゴールドウインとPARTYが立ち上げたプロジェクトです。この「MY WEAR」という映像は、子供の成長で着られなくなってしまったり、傷ついてしまったキッズウェアにクリーニング/リペア/アップサイクルを施し、新たな製品としてリセールを行う事業を周知するブランドムービーとして制作しました。

この映像の企画を一言で表現するなら、「一人の少女と、一枚のアウトドアウェアの友情物語」です。なので、文字通りにアウトドアウェアに命を吹き込むことが必要でした。それを実現するための手法を探っていく中で、もちろんCGを使うことも検討したのですが、「ウェアを全て人の手で動かしたらどうなるんだろう?」という問いに挑戦することを選びました(笑)

でも、これは単なる思いつきではなく、「GREEN BATONで販売しているウェアは、一点一点、人の手でつくられている」というブランドのDNAから導き出したものなんです。

大隈:

この映像の企画を聞いた時に、GREEN BATONというサービスやプロダクトの本質を考えると、「手で動かす」というのは手法として正しいと感じました。そこから、CGを一切使わない完全人力操演にトライし続ける日々が始まりました(笑)

一つ一つの動きに対して最大5人体制、何百時間も検証を重ねる中で、じわじわと「イケるかもしれない」という確証を得ていったのですが、ある時、ふと「思い通りにならない部分もあるけれど、完璧じゃないところが重要なのかもしれない」と思ったんですよね。

佐藤:

確かに、映像を見てくれる人にとっては、これが人力でもCGでもどちらでもいいんですよね。視聴者にとって一番重要なのは、「ストーリー」です。

映像を見る3分間の中で、そのストーリーにどれだけ深く感情移入できるか?という観点では、「ヒューマンエラー」が映像の中に写っていることが、実はとても大切なのかもしれないですね。潜在意識の中で自然とリアリティを感じ取ることができますし、CGだとノイズや無駄をプロセスの中で省いていくので、エラーが入り込みづらいですから。

大隈:

本当にそう思います。この操演は一人のスタッフがメインに立って行っているのですが、映像に映っているウェアの演技には、そのスタッフの感情がとても深く入り込んでいると思います。一人の「人間」が発する感情に、チームワークで演技をつけている感じというか。

その結果として、色々な映像があふれている中でも、人間の五感を刺激するものが出来たと思っているので、2024年のACC賞で操演賞をいただけたのはとても嬉しかったです。これは、本当にチーム全員の賞だと思っています。

一人では絶対に作れない「クラフト」を見せつけよう

—さらに、リクルート主催のアントレプレナーシップ・プログラム「高校生Ring」のコンセプトムービー『小さな一歩』を制作されました。この映像の「クラフト」について教えていただけますか?

佐藤:

「高校生Ring」は、全国の高校生に”起業家精神”を身につけてもらうための参加型教育プログラムで、PARTYでは立ち上げから全体のブランディングを担当し、現在では全国2万5千人以上の高校生が参加するプロジェクトになりました。

このブランドムービーでは、「高校生Ring」が最も大切にしている「身の周りの半径5mに目を向け、自分視点でビジネスを考える」というコンセプトを表現するために、「世界を変えた偉人たちの一歩と、高校生たちが勇気を持って踏み出す一歩をオーバーラップさせる」という企画を映像化しました。

大隈:

企画のスケールがめちゃくちゃ大きいので、予算やスケジュールの制限がある中で「どう実現させればいいんだ…」と、正直かなり悩みました(笑)

最初のシーンは宇宙ですし、「MY WEAR」とは違って、偉人たちの過去を描く上でアナログでつくるのは不可能です。なので、佐藤さんと「どうやってこのシーンを成立させるか?」「どこをCGにして、どこを合成にするか?」といった細かい議論を重ねられたのが良かったなと思います。色々な座組で仕事をしていますが、クライアントも制作サイドもワンチームになって密にコミュニケーションが取れるのは、PARTYさんならではの強みなのではないでしょうか。

佐藤:

ありがとうございます(笑)いろんな職種のメンバーが所属していますが、PARTYは全員がプレーヤーです。当然「ものづくり」が好きなメンバーばかりなので、世の中に出す価値のある「クラフト」を実現するために数多くの検証やトライ&エラーを重ねることができるのは、PARTYの特徴であり、強みだと思います。

—最後になりますが、これからの映像制作において「クラフト」はどんな効果と役割を果たすと思いますか?

大隈:

個人的には、大量の情報が詰め込まれ、紋切り型にフォーマット化された映像があふれる中で、「強いワンメッセージ」を打ち出す広告がカウンター的に増えているなと感じています。そんな中でメッセージを正しくしっかりと伝え、さらに人の心を動かすためには、まさに「クラフト」の力が求められるのではないでしょうか。たくさんの情報や映像の中にあっても、「これは何か違うぞ」と直感的に感じてもらえますから。

佐藤:

先ほどの生成AIの話にもつながりますが、世の中的にはクリエイティブにかけるコストはどんどん「安く、早く、少人数でつくる」流れになっていくと思います。ですが、絶対にそれだけではできない仕事がある。簡単にものづくりができる時代だからこそ、僕たちプロフェッショナルはチームワークを大切にしながら、一人では絶対に作れない「クラフト」を見せつける必要があるんです。

あとは、この2つの映像を一緒につくったクリエイティブディレクターの眞鍋海里ともよく話すのですが、「広告の役割が狭くなっているんじゃないか?」と感じています。最近の広告は「新しい顧客を獲得する」という役割が非常に大きくなっている。もちろんビジネスという観点ではそれも重要なのですが、僕たちは「今こそ、すでにそのブランドやプロダクトを愛してくれているファンを大切にするべきだ」と強く感じています。「小さな一歩」では、実際にリクルートさんが行っている教育プログラムと映像のストーリーを地続きにすることで、「高校生Ring」がすでに持っている価値とユニークな視点に改めて光を当てることが出来たと思っています。

ブランド広告の「クラフト」こそが、そのブランドを形成している、という気概が大切だと思います。今求められている広告は、ブランドと生活者の「コミュニケーション」です。だから、きちんと愛を込めないといけない。これからの「クラフト」の役割は、そういうものになっていくのではないでしょうか。

そういった考え方に共感いただけるのであれば、間違いなく素晴らしい「クラフト」を一緒につくっていけると思いますので、ぜひお声がけいただければと思います。

→「ブランディング/映像コンテンツ」に関するお問い合わせはこちら

アウトドア事業を展開するR.projectグループのコーポレート・ブランディングを担当。 グループロゴ、ステートメントの開発、WEBサイトリニューアルを行いました。

PARTYのブランディング・フレームワークに乗っ取り、アートディレクター、UXデザイナー、コピーライター、映像作家、エンジニアが密に連携をとりながら、独自性があり、価値のあるコーポレートブランディングを行いました。

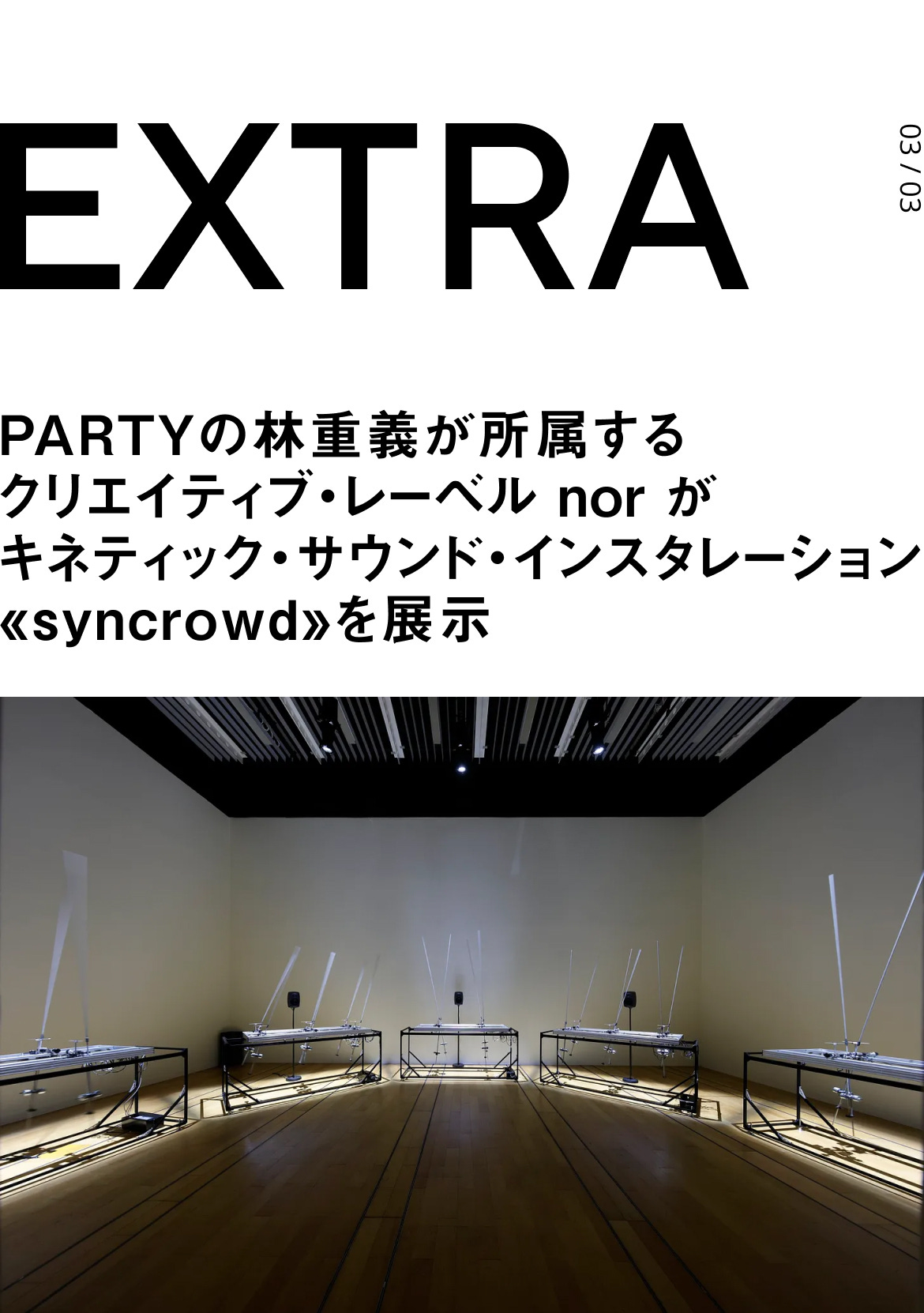

PARTYの林 重義(Creative Producer)が所属するクリエイティブ・レーベル「nor」が、「DESIGNART TOKYO 2024 OFFICIAL EXHIBITION | Reframing展」にて、キネティック・サウンドインスタレーション“syncrowd”を展示しました。

《syncrowd》

「同期現象」と呼ばれる自然現象を利用したキネティック・サウンド・インスタレーション.天井から吊られたフレームに取り付けられた複数の振り子が,フレームを通して互いに干渉しあうことで,まるで制御されているかのように自己同調していきます.個としては単純な振り子の振る舞いが,群衆(crowd)として互いに干渉し合うことで,同期(sync)によるうねりを持った状態や,内乱による無秩序な状態を生成し,環境を複雑に変化させ続けます.また,各振り子の揺れに合わせて鳴る音は,さまざまなパターンとなって有機的に重なり合い,ミニマル・ミュージックの音楽構造にも通じる美しさを生み出していきます。

林 重義:コメント

本作は「同期現象」をベースにしています。同期現象の歴史は17世紀のヨーロッパに遡り、大航海時代に正確に航行するためには、誤差のない正確な時計が不可欠でした。

振り子時計を発明し、さらに改良を重ねるために研究に没頭していたホイヘンスは、壁に掛けた2つの振り子時計の振り子の運動がいつの間にか揃っていることに気付きました。ホイヘンスが同期現象に気付いたのは、振り子時計のことを考え続け、見つめ続けたからだと思います。そんな発見から生まれたように、私たちの作品づくりも、自然現象の不思議や万物の原理に没頭し、科学実験のように研究しながら手を動かしてつくり続けて生まれた作品です。

今回のPARTY INVITESはいかがでしたか?

あらゆるプロジェクトにおいて「クラフト」にこだわりながら、これからもPARTYは”未来の体験”をつくりだしていきます。ぜひご期待ください。